2018年4月13-15日,周孝林参加了在苏州市由苏州大学承办的“第三届全国新能源与化工新材料学术会议暨全国能量转换与存储材料学术研讨会”。本次会议有清华大学、北京大学、浙江大学、中国科技大学等国内知名大学从事新能源材料研究工作的老师和同学参加,许多新能源材料的大牛如中国科技大学的钱逸泰院士、美国医学与生物工程学院李长明院士以及知名大学教授在会议上做了报告,讲解了他们课题组目前在新能源材料的研究工作和成果,并对未来新能源材料的发展方向做了讲解。下面,我将对我参加本次会议了解到与我们课题组有关的内容进行总结。

会议部分精彩内容:

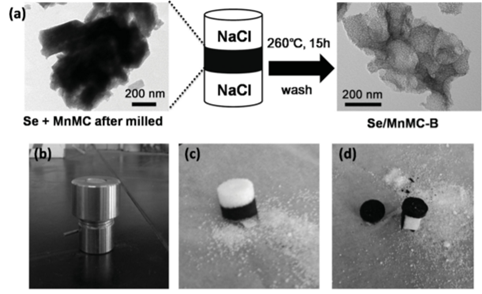

(1)钱逸泰院士从S、Se纳米锂离子电池正极材料得优缺与不足讲起,报道了盐焗法合成Se-多孔碳复合材料,整个过程在氯化钠包围的有限空间进行,避免了惰性气体或者真空气氛保护,如下图所示。其中,有限空间的作用与固相反应中的压制过程相似,使得硒和多孔碳基底紧密接触,利于将熔融的硒灌入到多孔碳中,由于NaCl高熔点、高比热容的特性,可以一定程度上避免在加热过程中的温度波动。用盐焗法制备得到的Se/C复合材料表现出优异的储锂性能,表现出优异的电化学性能。这个方法可以为以后将其他低熔点材料灌注入多孔碳基底材料中提供参考。(A New Salt-Baked Approach for Confi ning Selenium in Metal Complex-Derived Porous Carbon with Superior Lithium Storage Properties.DOI: 10.1002/adfm.201501956)

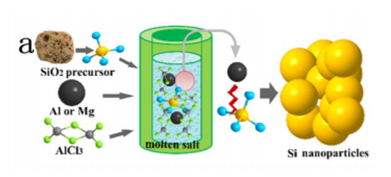

讲解了正极材料后,钱院士又谈到了目前负极材料硅纳米颗粒的制备,向我们介绍了低温熔盐法还原SiCl4合成Si纳米颗粒,示意图如下。该方法制备得到的Si纳米颗粒作为当锂离子电池的负极时,可以获得在50个循环后0.5A g-1下2663mAh g-1的可逆容量和1000个循环后的3Ag-1下的870mAh g-1的可逆容量。与以前文献报道的高温制备的Si纳米颗粒制备周期更短,温度更低,性能更优秀。采用这种合成方法,可以从各种丰富的原材料(包括SiO 2粉末,硅藻土,玻璃纤维,甚至钠长石的天然矿物)合成Si纳米颗粒。考虑到我们课题组要做硅碳负极材料,且硅纳米颗粒较贵,可以参考该方法实验室制备硅纳米颗粒。(A Low Temperature Molten Salt Process for Aluminothermic reduction of Silicon Oxides to Crystalline Si for Li-ion Batteries.DOI:10.1039/C5EE02487K)

除了低温熔盐法制备Si纳米颗粒,钱院士还报告了水热法还原SiO2合成Si纳米正极材料和通过低温化学“复分解”合成制备硅纳米颗粒,这两种方法在3.6A g-1电流下循环400圈和250圈后其容量分别能达到960mAh g-1与795mAh g-1(Hydrothermal synthesis of nano-silicon from a silica sol and its use in lithium ion batteries.DOI: 10.1007/s12274-014-0633-6;Silicon nanoparticles obtained via a low temperature chemical “metathesis” synthesis route and their lithium-ion battery properties.DOI: 10.1039/C4CC09233C)

(2)南京大学教授周豪慎报告了下一代二次电池的发展方向,指出由于Li资源的限制,钠离子电池会是今后的研究对象;南开大学周震教授也表示钠离子电池在的研究中会是一个新能源材料领域的研究趋势,同时对混合超级电容器的研究进展进行了报道。

(3)美国生物工程院院士李长明报告了一种由壳聚糖和真空剥离石墨烯组成的新型分层多孔结构的负极材料,这种材料具有较高的能量密度,是一般的碳负极材料的50倍左右。这里主要我注意到了李院士所说的真空剥离石墨烯,他提到经过真空剥离的石墨烯通过AFM观察到平均厚度可达0.9nm,达到了单层石墨烯的厚度。石墨烯的剥离一直是一个很难的问题,我认为真空剥离石墨烯的方法可以借鉴参考。(Architecture Engineering of Hierarchically Porous Chitosan/Vacuum-Stripped Graphene Scaffold as Bioanode for High Performance Microbial Fuel Cell.DOI: 10.1021/nl302175j)

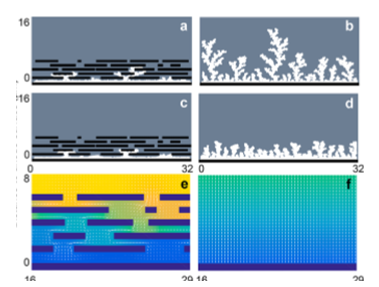

(4)锂离子电池中锂枝晶的生长导致隔膜被刺破造成电池的短路一直是一个令人头疼的问题。这是锂-硫电池等以锂作为负极材料的电池所必须面对的问题。西北工业大学魏秉庆教授就如何调控锂金属电池中锂枝晶的生长做了报告。他提出要调控锂枝晶的生长就是要引导锂枝晶生长,采用多孔介质的方式是一个较好的解决方法,在锂表面附着一层新型多孔氮化硅亚微米膜从而引导锂枝晶的生长方向,实验结果表面该方法减少了电池短路的现象,理论图如下。

(Suppressing Dendritic Lithium Formation Using Porous Media in Lithium Metal Based Batteries.DOI:10.1021/acs.nanolett.8b00183)

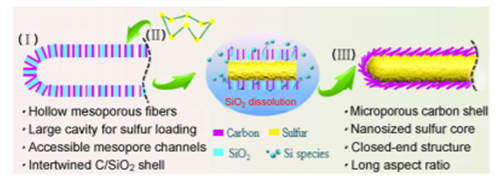

(5)大连理工大学陆安慧教授从锂硫电池中硫碳负极中存在的问题引入,溶液化学合成纳米定制多孔碳材料,提出设计一维壳核结构炭纤维,如图所示。这种具有大量微孔结构的空心碳纳米纤维可以装载大量的硫以后同时可以有效抑制多硫化物的溢出。这种碳纤维用在锂硫电池中,在4C的倍率下仍能达到864mAh g-1的容量。

(Hollow carbon nanofibers with dynamic adjustable pore sizes and closed ends as hosts for high-rate lithiumsulfur battery cathodes.DOI:10.1007/s12274-017-1737-6)

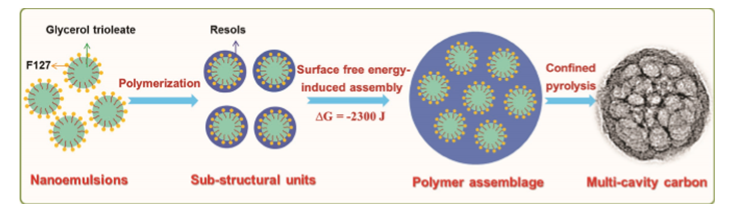

此外,陆教授介绍了一种网状多腔碳球的制备。这种合成的多腔碳球,粒径大约在50nm到100nm之间,其中的空腔大概在15nm~20nm左右,在锂硫电池正极中表现出很好的储锂特性,可以有效防止硫化物的溢出,在0.5和2.0C的电流密度下200次循环后,仍具有943和869 mAhg-1的较高容量。这种方法可以为以后做锂离子电池硅碳负极的研究提供参考,利用该文章提到的方法制备多腔碳球防止硅的膨胀。

(Surface Free Energy-Induced Assembly to the Synthesis of Grid-Like Multicavity

Carbon Spheres with High Level In-Cavity Encapsulation for Lithium–Sulfur Cathode.DOI: 10.1002/aenm.201701518)

这一次苏州研讨会之旅是生命中十分难忘的经历,参加这次会议有了自己生命中很多第一次,可以说感受颇多。作为一个几乎没有离开过四川的四川学生,这是我第一次离开四川,第一次乘坐动车,第一次参加这样一个云集了如此多的知名专家学者的会议......第一次参加这样的会议,自己也有些许的忐忑,走之前听室友说一般在酒店召开的会议商业气息都会很浓,都是些卖设备的企业,高校教授都很少参加,不要报太高的期望。所以,在报到之前,我和同去的同学都在担心,担心我们这一趟是不是就是浪费时间的旅程。但是,当我拿到会议日程之后,我心就定下来了,因为日程告诉我们,我们会听到各大高校教授的报告,而且所有的报告都是围绕新能能源材料相关的内容。

会议期间,整整听了六十几场报告,每天早上7点起床,听完报告,7点多才回到酒店。会议结束,我们不由都发出了这样的感慨,那就是这两天是之前听的报告加起来的几倍以上。报告的密集程度,让我们来不及对报告的内容细细思考,只得通过拍照、记笔记的方式记录下关键的地方。此次会议上,我们俩都收获良多,第一点就是增长了见识,看到了那些厉害的院士、教授在做的工作。对我来说,我了解了之前不知道的全钒液流电池、铝离子电池、铝碘电池、镁碘电池、柔性可穿戴超级电容器、纤维型储能织物等,了解了之前不太清楚的锂硫电池的反应机理、锂枝晶生长的原因以及调控方法等。第二点收获就是提供了新的想法,新的思路。会议上看到了许多教授展示的图片,他们做的材料形貌看起来都是那么的漂亮,他们做出的材料性能都很优秀。这给我的启发是,做材料之前一定要想清楚自己做成哪一种形貌的材料,这种形貌对哪方面的性能有提升,应该是有目的的去设计材料的结构以满足我们对材料性能的需要。最后一点就是,自己的锂离子电池的知识还有很多不足,了解的知识还不够,对材料相关基础知识有些遗忘了,应该加强这方面的学习和积累。

【编辑:admin】