2018年8月24-27日,我院研究生刘平,参加了在北京由由中国化学会主办,清华大学、北京大学承办的“中国化学会第三届中国(国际)能源材料化学研讨会”并作了关于“Study on preparation of PAN/PI composite Li-ion battery separator by electrospinning”报告。本次会议有来自清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学、凯斯西储大学、阿特莱得大学、同济大学、南开大学和中国科学院等国内知名大学从事新能源材料化学研究工作的老师和同学参加。如:来自浙江大学的张泽院士、复旦大学的赵东元院士以及知名大学教授在会上围绕固态锂电池、锂/钠离子电池、锂硫电池、锂空气电池、超级电容器、燃料电池、电催化、太阳能、生物质能、能源转换材料、能源材料资源及回收化学等相关材料、化学问题、材料表征等做了报告,讲解了他们课题组目前在新能源材料的研究工作和成果,并对未来新能源材料的发展方向做了讲解。下面,将对部分内容进行总结。

会议总结:

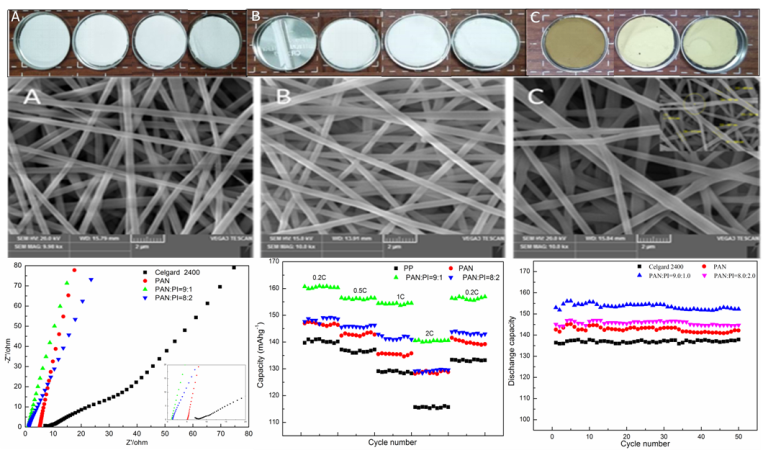

(1)我院研究生刘平以“静电纺丝制备聚丙烯腈/聚酰亚胺复合锂离子电池隔膜的研究”为主题与各位参会老师进行交流。从介绍目前商用锂离子电池聚烯烃微孔膜用于动力电池存在安全隐患的角度为切入点,引出静电纺丝法制备的聚丙烯腈(PAN)隔膜与商用隔膜相比,具有更高的吸液率、热稳定性、锂离子电导率以及更小的界面阻抗,但力学性能较差等特点。随后,引出通过静电纺丝法制备聚丙烯腈(PAN)/聚酰亚胺(PI)复合隔膜,在性能上取长补短,产生协同效应。最后,介绍了在相同测试条件下PAN/PI复合隔膜较PAN隔膜力学性能提升1.1倍;较商用隔膜孔隙率和吸液率明显改善,200 ℃仍然有较好的热稳定性,离子电导率高达18.77×10-4 S/cm,在0.5C倍率下的充(放)电比容量提升1.3倍,50次循环后放电比容量仍可达153mAh/g。

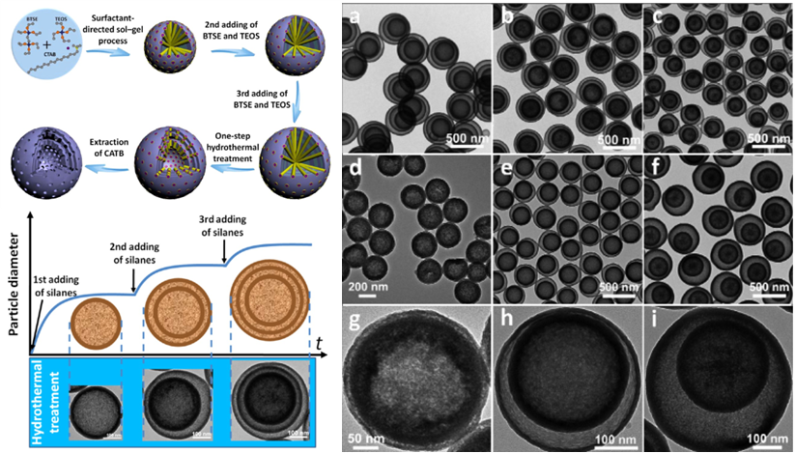

(2)赵东元院士围绕“取向组装合成多级结构功能介孔材料:从对称到非对称”主题从理论上谈到分子自组装是自然界普遍现象,自组装形成的基础是由范德华力、氢键、π—π相互作用、疏水相互作用等较弱的、可逆的非共价作用力驱动的分子自组装。胶束自组装形式的多样性,赋予介孔材料丰富的功能与性质;介孔功能性的调控,决定于胶束形成和组装过程的调控。随后,以近几年课题组成果举例进行了介绍。如:采用一种简单有效的多界面转换策略制备具有可控直径的单分散多壳PMO空心球体。本质上是通过对连续生长的有机硅球体的一阶热液处理实现的,它不需要任何牺牲模板或腐蚀蚀刻剂。通过调整硅烷前体的添加时间,可以准确地控制多壳PMO空心球体外壳的数量(1~4)。此外,多壳的PMO空心球具有较高的表面积(805 m2/g),大孔隙体积(1.0 cm3/g)、径向定向介孔(3.2 nm)、无机有机混合框架和可调壳厚度(10~30 nm)和真空尺寸(4 ~54 nm),并且提到通过溶胶−凝胶过程多种桥接硅烷可供选择合成各种复杂的PMOs材料用于多个应用程序,如分离、催化和能量转换等领域。(Teng Z, Su X, Zheng Y, et al. A Facile Multi-interface Transformation Approach to Monodisperse Multiple-Shelled Periodic Mesoporous Organosilica Hollow Spheres[J]. Journal of the American Chemical Society, 2015, 137(24):7935-44.)

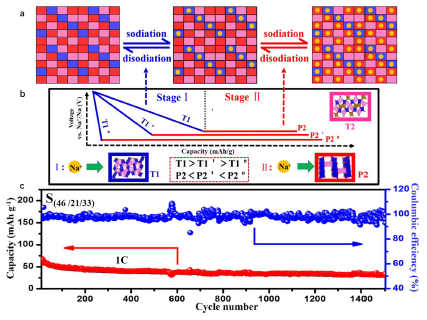

(3)北京科技大学刘永畅教授,首先谈到如何设计锂离子电池电极材料,然后通过控制三相电极材料的结构来控制其电化学性能。这项工作为获得更好的锂离子电池电化学性能及满足现代社会对电池储存能量的需求创造了一个新的设计方法,同时也为锂离子电池的研究开辟了新领域。实验设计的P2-Na2/3Ni1/3Ti2/3O2电极材料在循环1500次后仍能保持初始容量的86.5%。结果表明通过设计材料的结晶度及原子的结构能够使电池的寿命和性能提高。(Ma H, Su H, Amine K, et al. Triphase electrode performance adjustment for rechargeable ion batteries[J]. Nano Energy, 2018, 43:1-10.)

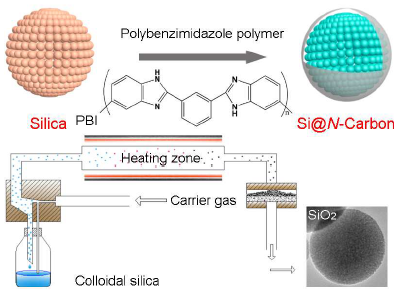

(4)吉林师范大学聂平教授,谈到了硅基材料有望作为下一代锂离子电池负极材料,目前主要的挑战仍是克服硅基材料的体积膨胀效应(> 300%),限制了其商业化进程。采用聚苯并咪唑(PBI)衍生吡咯富氮碳作为理想的结构对微尺寸硅球进行封装,这种新型聚合物基碳赋予硅高的本征电子电导率和丰富的吡咯类化合物氮结构。结果,介孔Si—PBI碳复合材料展示了优良的储锂性能,高的可逆比容量(2172mAh/g),在5A/g的条件下测试展示出优越的倍率性能(1186mAh/g)和长的循环寿命。最终,组装成Si/LiCoO2全电池后也具有高的能量密度(367Wh/kg)和循环稳定性。(Nie P, Liu X, Fu R, et al. Mesoporous Silicon Anodes by Using Polybenzimidazole Derived Pyrrolic N-enriched Carbon Towards High-Energy Li-ion Batteries[J]. Acs Energy Letters, 2017, 2.)

本次会议有1200多人参会,共分为4个会场,会场1共开展了71场报告,主要涉及电池研究领域(锂离子电池、锂钠电池、锂硫电池以及固态锂电池等)。每一场报告时间很短,基本上来不及消化,我只能借助手机拍照回学校慢慢消化。此次会议上,我收获良多。首先是开阔了眼界,通过交流学习知道了大部分参会课题组近几年的研究方向、研究思路以及研究成果。对我来说,只知道一味的查阅硅碳负极相关的文献,然后跟着文献做一些实验,没有深究实验机理、进行全电池测试、大功率测试、多次循环测试以及借助模拟软件进行理论计算来支撑自己的实验数据等等。在此之前,对有机物电池、全固态锂电池、全液态锂电池、多价态锂离子电池、全钒液流电池、铝碘电池以及镁碘电池等都不是很了解。其次是认识了来自吉林师范大学的聂平老师和中国科学院化学所的曹安明老师,在交谈的过程中了解到他们分别从事硅碳负极和碳包覆研究;他们谈到目前国家的能源产业政策,所做工仍需努力的方向,好的实验方案以及好的表征手段等等。再次是学会反思,将自己报告与其他参会的实验报告相比,为什么我绘制的流程图差,材料的形貌液比较差以及循环次数少等等。接下来,在实验的过程中要多总结,巧妙的借助一些软件,多从晶体结构设计的角度出发去多多查阅文献,弄清反应机理,写出可行性方案,再开展实验。最后就是,感谢我的导师陈建教授给我这一次走出去学习的机会;转眼间一年过去了,我已经是一名研二学生了,我要合理安排自己的时间,不断积累知识。

审稿人:曾宪光

2018年9月20日

【编辑:admin】