撰稿:白志川 审核:崔学军

近日,我校材料科学与工程学院清洁能源课题组2020级研究生白志川同学利用原位电子显微技术观察到锂的各向异性输运行为,发现层间嵌锂极化可能是锂电池热失控的一种机制。此成果以“Direct Observation of the Anisotropic Transport Behavior of Li+ in Graphite Anodes and Thermal Runaway Induced by the Interlayer Polarization”为题发表在国际能源著名期刊《ACS APPLIED MATERIALS & INTERFACES》上(Top期刊,影响因子:10.38)。

锂离子电池因其具有高能量密度成为应用最广泛的能量转换和存储设备之一,并广泛应用于航空航天、新能源车辆和可穿戴设备等。石墨因其性能优异、资源丰富且价格低廉成为目前商业锂离子电池中最重要的负极材料。然而,石墨在充放电过程中会发生极化和热失控,深入理解石墨基锂离子电池中极化和热失控问题至关重要。石墨材料具有天然的层状结构,在缓慢的充电/放电条件下,层间嵌锂几乎不可能发生,然而对极快速、高倍率充放电需求与日俱增,目前鲜有报道石墨的本征层状结构对热失控和极化的影响,因此非常有必要重新审视石墨层内和层间嵌锂过程以及其对极化和热失控的影响。

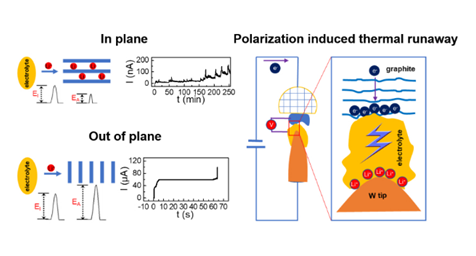

白志川同学通过在透射电镜中巧妙地设计构建原位微型电池,深入研究了锂离子在石墨中的各向异性输运行为,并发现石墨层间嵌锂引起严重极化并诱发热失控。当锂离子沿石墨层内嵌锂时呈现各向同性扩散,这与石墨中sp2轨道杂化结构的六次旋转对称性相关;随着锂离子嵌入,石墨会逐渐转变为LixC合金化合物,不同的LixC共存并伴随着固溶相变等发生,电流显示出阶梯状行为。然而,当锂离子沿石墨层间嵌锂时,巨大的扩散能垒导致了锂离子缓慢的输运,进而抑制了石墨电极和电解质界面间的电荷传递,从而在钨电极和石墨之间形成了一个极化电场。严重的极化效应将部分能量直接转化为热量进行释放,大量的能量将像电脉冲一样瞬间释放,并产生了非常高的温度场,甚至导致钨电极的熔化,发生热失控现象。因此,这项研究工作实现了锂离子在石墨层内和层间嵌锂的直接观察,揭示了石墨各向异性锂化和微结构演变的特点,提出了极化可能是引发热失控的一种机制,有助于应用于石墨基锂离子电池的热安全管理。

四川轻化工大学材料科学与工程学院研究生白志川为第一作者,北京高压科学研究中心高翔研究员、陈永金副研究员、我校姜彩荣教授为共同通讯作者,该研究得到了国家自然科学基金和四川省科技厅的资助。论文链接:https://doi.org/10.1021/acsami.3c02214。

【编辑:admin】